Der Tschad ist stark auf den Ölsektor angewiesen, was die Wirtschaft anfällig für Preisschwankungen macht. Langfristig erfordert eine nachhaltige Entwicklung eine Diversifizierung der Wirtschaft und den Ausbau anderer Sektoren wie Landwirtschaft, Bergbau und erneuerbare Energien. Maßnahmen zur Förderung von Investitionen und Infrastruktur spielen eine zentrale Rolle.

Inhalte

- – Diversifizierung der Wirtschaft

- – Förderung nachhaltiger Landwirtschaft

- – Ausbau erneuerbarer Energien

- – Stärkung der Bildungsinfrastruktur

- – Verbesserung der Governance-Strukturen

– Diversifizierung der Wirtschaft

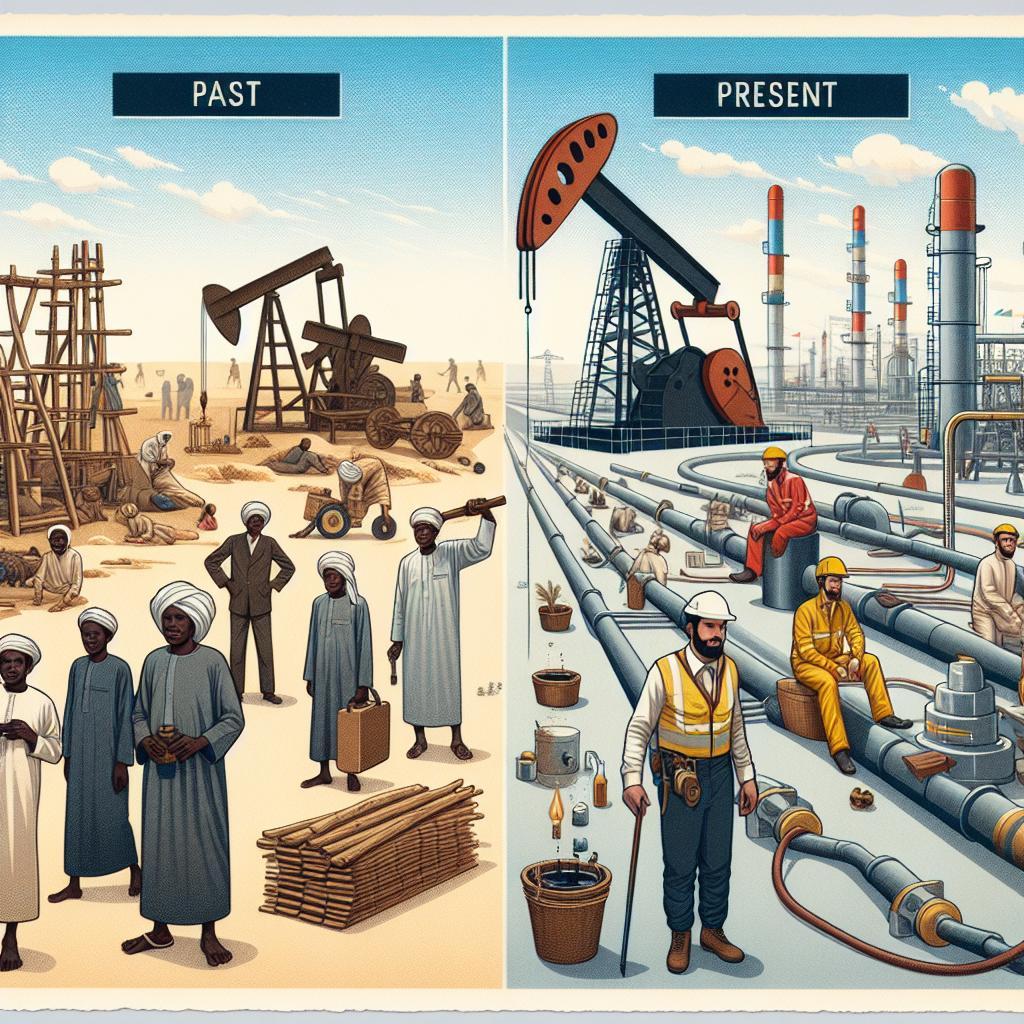

Die wirtschaftliche Diversifizierung ist ein essenzieller Schritt, um die Abhängigkeit vom Ölsektor zu verringern und nachhaltiges Wachstum zu sichern. Der Ausbau anderer Branchen wie Landwirtschaft, Bergbau, und verarbeitendes Gewerbe bietet nicht nur neue Einkommensquellen, sondern schafft auch Arbeitsplätze und fördert regionale Entwicklung. Besonders vielversprechend sind Investitionen in die Agroindustrie, die durch moderne Technologien und verbesserten Zugang zu Märkten die Produktivität steigern kann.

Eine effektive Diversifizierungsstrategie umfasst dabei mehrere Kernbereiche:

- Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) zur Schaffung einer stabileren Wirtschaftsstruktur

- Ausbau der Infrastruktur zur Verbesserung der Transportwege und Energieversorgung

- Investitionen in Bildung und Qualifikation, um Fachkräfte für neue Industrien zu entwickeln

| Sektor | Potenzial für Diversifizierung | Beispielmaßnahme |

|---|---|---|

| Landwirtschaft | Hoch | Modernisierung der Bewässerungssysteme |

| Bergbau | Mittel | Erforschung neuer Bodenschätze |

| Erneuerbare Energien | Wachsend | Solaranlagen-Entwicklung |

– Förderung nachhaltiger Landwirtschaft

Der Ausbau umweltfreundlicher Anbaumethoden bietet eine solide Grundlage, um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren und gleichzeitig die lokale Wirtschaft zu stärken. Innovative Agrartechniken wie Agroforstwirtschaft und Fruchtwechsel verbessern die Bodenqualität und erhöhen die Ernteerträge, ohne die natürlichen Ressourcen zu überbeanspruchen. Gleichzeitig werden nachhaltige Bewässerungssysteme implementiert, um den Wasserverbrauch zu minimieren und den Klimawandel abzumildern.

Eine gezielte Förderung kleiner und mittlerer landwirtschaftlicher Betriebe durch Schulungen und Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten ist entscheidend. Folgende Maßnahmen tragen wesentlich zur Stärkung der nachhaltigen Landwirtschaft bei:

- Einführung ökologischer Dünger und Pestizide

- Förderung lokaler Saatgutproduktion und -vielfalt

- Entwicklung von Märkten für biologische Produkte

- Langfristige Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen

| Maßnahme | Nutzen | Zeithorizont |

|---|---|---|

| Agroforstwirtschaft | Verbesserung der Biodiversität | Mittel- bis langfristig |

| Ökologischer Dünger | Bodengesundheit | Kurz- bis mittelfristig |

| Lokale Märkte | Wirtschaftliche Resilienz | Langfristig |

– Ausbau erneuerbarer Energien

Die Nutzung erneuerbarer Energien eröffnet dem Tschad die Möglichkeit, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen deutlich zu reduzieren. Insbesondere durch die intensive Sonneneinstrahlung bietet sich die Solarenergie als nachhaltige Alternative an. Der Ausbau von Solarparks und dezentralen Solarsystemen könnte nicht nur die Stromversorgung im ländlichen Raum verbessern, sondern auch industrielle Prozesse effizienter und umweltfreundlicher gestalten. Zudem besitzen Wind- und Wasserkraft in bestimmten Regionen Potenzial, vor allem in Kombination mit Speichersystemen zur Netzstabilisierung.

Um den Ausbau zielgerichtet zu fördern, sind strukturierte Investitionen in Technologien und Infrastruktur notwendig. Förderprogramme sollten folgende Schwerpunkte enthalten:

- Errichtung von Solarkraftwerken mit Fokus auf netzunabhängige Regionen

- Förderung von Forschung und Entwicklung im Bereich erneuerbarer Technologien angepasst an pflanzen- und klimatische Bedingungen

- Schulung und Ausbildung von lokalem Fachpersonal zur Wartung und Installation

- Integration von Energiespeichern, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten

| Erneuerbare Energiequelle | Potenzial im Tschad | Hauptnutzen |

|---|---|---|

| Solarenergie | Sehr hoch | Zuverlässige Stromversorgung, Berufsbildung |

| Windkraft | Mittelmäßig | Stabilisierung der Energieversorgung |

| Wasserkraft | Begrenzt, Flussregionen | Regionale Energieversorgung, lokale Industrie |

– Stärkung der Bildungsinfrastruktur

Der Fokus auf den Ausbau und die Modernisierung von Schulen, Universitäten und Fachhochschulen bildet das Fundament für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung im Tschad. Durch die verbesserte Ausstattung von Bildungseinrichtungen mit moderner Technologie und qualifizierten Lehrkräften wird die Qualität der Ausbildung deutlich gesteigert. Ein breitgefächertes Bildungsangebot, das neben klassischen Fächern verstärkt technische und digitale Kompetenzen vermittelt, bereitet junge Menschen optimal auf den Arbeitsmarkt vor und unterstützt die Diversifizierung der Wirtschaft.

Darüber hinaus fördert die Förderung von Berufsbildung und lebenslangem Lernen die Anpassungsfähigkeit der Bevölkerung an sich wandelnde Wirtschaftsanforderungen. Wichtige Maßnahmen umfassen:

- Einrichtung von Ausbildungszentren in ländlichen Regionen, um regionale Disparitäten zu verringern.

- Förderprogramme für Lehrkräfte, um den Unterricht praxisnah und anwendungsorientiert zu gestalten.

- Stipendien und finanzielle Unterstützung für benachteiligte Bevölkerungsgruppen, um Bildungschancen zu erhöhen.

| Maßnahme | Ziel | Erwarteter Effekt |

|---|---|---|

| Digitale Infrastruktur | Modernisierung der Lernumgebung | Verbesserte Zugänglichkeit und Qualität |

| Berufsorientierte Lehrpläne | Praxisnahe Ausbildung | Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit |

| Lehrerfortbildungen | Qualitätssteigerung im Unterricht | Langfristige Bildungsverbesserung |

– Verbesserung der Governance-Strukturen

Eine effektive Verwaltung der natürlichen Ressourcen ist zentral, um langfristige wirtschaftliche Stabilität im Tschad zu gewährleisten. Dies erfordert transparente Entscheidungsprozesse und die Etablierung unabhängiger Kontrollinstanzen, die Korruption und Missmanagement entgegenwirken. Durch klar definierte Verantwortlichkeiten und stärkere Rechenschaftspflicht kann das Vertrauen der Bevölkerung in staatliche Institutionen gestärkt werden.

Darüber hinaus ist der Aufbau von Kapazitäten innerhalb der öffentlichen Verwaltung essenziell. Dazu gehören:

- Schulungen zu Finanzmanagement und Ressourcenschutz

- Implementierung digitaler Systeme zur Nachverfolgung von Einnahmen

- Förderung eines umfassenden Dialogs zwischen Regierung, Zivilgesellschaft und privaten Akteuren

| Aspekt | Maßnahme | Erwarteter Effekt |

|---|---|---|

| Transparenz | Öffentliche Berichterstattung | Erhöhtes Vertrauen |

| Kontrolle | Unabhängige Prüfinstanzen | Reduzierte Korruption |

| Kapazitätsaufbau | Fortbildungen | Effizientere Verwaltung |

Warum ist es wichtig, dass der Tschad unabhängig vom Öl wird?

Die Abhängigkeit vom Öl macht die tschadische Wirtschaft anfällig für Preisschwankungen und fördert eine einseitige Entwicklung. Eine Diversifizierung erhöht die wirtschaftliche Stabilität und ermöglicht nachhaltiges Wachstum durch alternative Einnahmequellen.

Welche Sektoren könnten im Tschad als Alternative zum Öl gestärkt werden?

Landwirtschaft, Bergbau und erneuerbare Energien bieten Potenzial. Landwirtschaft kann Ernährungssicherheit erhöhen, während Bergbau unterschiedliche Rohstoffe erschließt. Erneuerbare Energien fördern nachhaltige Energieversorgung und reduzieren langfristig den Ölverbrauch.

Welche Rolle spielt die Infrastrukturentwicklung für die Unabhängigkeit vom Öl?

Infrastruktur verbessert den Zugang zu Märkten und ermöglicht die Förderung anderer Wirtschaftssektoren. Straßennetze, Energieversorgung und Telekommunikation sind wichtige Voraussetzungen für Investitionen und wirtschaftliche Diversifizierung.

Wie kann die Regierung den Wandel zu einer weniger ölabhängigen Wirtschaft fördern?

Eine strategische Planung, Investitionen in Bildung und Infrastruktur, sowie Anreizsysteme für neue Industrien sind nötig. Reformen zur Verbesserung des Geschäftsumfelds und Förderung von Innovationen tragen ebenfalls zur langfristigen Unabhängigkeit bei.

Welche Herausforderungen müssen bei der Reduzierung der Ölabhängigkeit berücksichtigt werden?

Instabile politische Verhältnisse und mangelnde Finanzierung können den Wandel behindern. Zudem erfordern neue Sektoren Zeit für Entwicklung und Fachkräfte. Eine sorgfältige Balance zwischen kurzfristigen Einnahmen und langfristiger Stabilität ist notwendig.